Kritisch-emanzipatorisches Globales Lernen

Beiträge zu einer solidarischen und nachhaltigen Lebensweise

In einer Allianz von diversen Akteuren aus Sachsen und Berlin haben wir zwischen Januar 2021 und Dezember 2022 Begegnungsräume geschaffen. Wir haben Perspektiven und Bedürfnisse von Menschen in Kontakt gebracht, um Globales Lernen kritischer und vielfältiger zu machen und um dem Ziel einer postmigrantischen Gesellschaft näher zu kommen. Das Projekt ist angelehnt an das so genannte „Reallabor-Design“.

Im Globalen Lernen und in Debatten rund um ein „Gutes Leben für alle“ nehmen viele Menschen nicht teil. Sie werden oft sogar ausgeschlossen, z.B. weil sie sich nicht angesprochen fühlen, weil ihre Meinung nicht relevant erscheint oder weil sie keinen Zugang zu Diskursen bekommen. Andere Menschen wiederum haben keine Hoffnung und wenden sich ab, weil die Themen zu komplex scheinen. Diese Ausschlüsse sind ungerecht, verengen Debatten und produzieren „Lösungen“, die für viele Menschen nicht passen. Auch in diesem Feld wirken also Machtverhältnisse und auch hier gibt es Repräsentationsdefizite wie in der gesamten Gesellschaft.

Wir wollen das ändern.

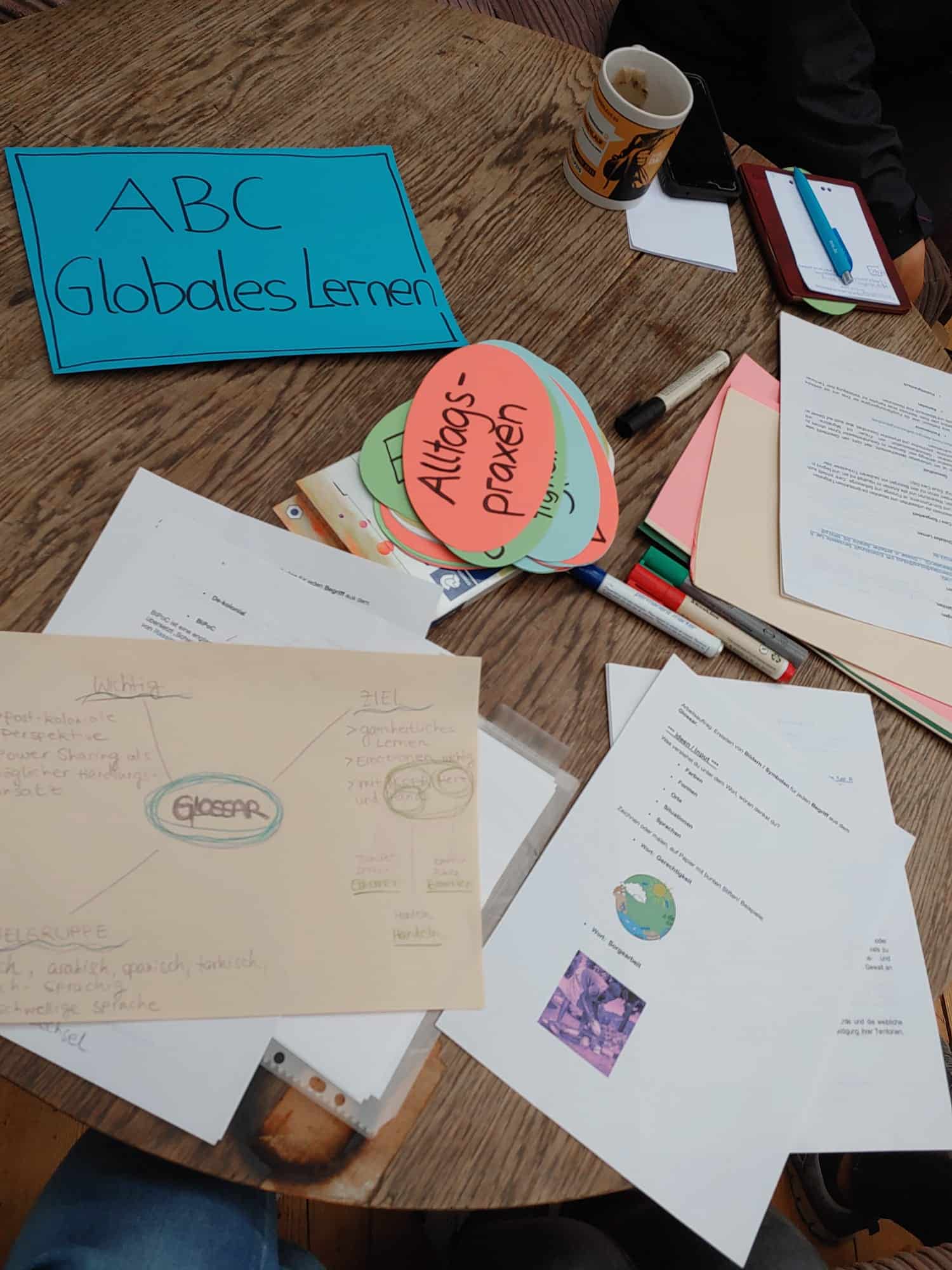

In unserem Kooperationsprojekt wurden verschiedene Themen miteinander verknüpfen und dabei Perspektiven verschiedenster Akteure vernetzt. Folgende Fragen bildeten den thematischen Fokus:

Wie hängen Rassismus und Klimawandel zusammen? Was hat die Krise der Pflege- und Sorgearbeit in Deutschland mit globaler Ungleichheit zu tun? Was sind die Bezüge zu kolonialen Kontinuitäten einerseits und andererseits zu Debatten über eine postmigrantische Gesellschaft hier vor Ort? Inwiefern ist es wichtig, diese Aspekte im Globalen Lernen zu berücksichtigen?

Im Projekt war es uns besonders wichtig, dass sich Menschen und Perspektiven begegnen, die das sonst noch zu selten tun. Es ging uns dabei um die Stärkung von Menschen und um deren Bedarfe. Es ging uns aber auch darum, die Debatte um Globales Lernen und sozial-ökologische Transformation um Sichtweisen zu bereichern. Schließlich war es uns wichtig, diese Themen ins Verhältnis zur Corona-Pandemie zu setzen. Diese hat in vielerlei Hinsicht die negativen Auswirkungen der oben genannten gesellschaftlichen Phänomene verschärft.

Der Aufbau des Projekts orientierte sich am Lernen in Reallaboren. Dies bedeutet, dass zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Akteure kooperieren, um ein gesellschaftliches Problem zu definieren und einen Lösungsbeitrag zu erarbeiten, auszuprobieren, kritisch zu beobachten, anzupassen und ggf. nochmals anzuwenden.

Für Multiplikator*innen und Projektmanager*innen: Dieser Bericht ist das Ergebnis einer partizipativen Evaluation unseres Projekts. Er wurde von der Universität Leipzig durchgeführt.

Die erste Folge stellt die beteiligten Personen sowie Themen des Projektes vor und trägt zusammen, was unter Globalem Lernen verstanden und was daran kritisiert werden kann.

Was bedeutetet "Postmirgrantische Gesellschaft"? Einblicke in den Workshop „Koloniale Kontinuitäten erkennen, hinterfragen und bearbeiten“ von Liviana Barth und Muhamed Lamin Jadama

Im dritten Teil werden die Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit und die Allianzwerdung vielstimmig beschrieben und die Frage nach Zielen und Utopien gestellt.

In der vierten Folge resümieren Anayanci, Mike, Kefa sowie Gülcan über den bisherigen Projektverlauf und verraten, was ihre „Perle des Jahres“ war.

In der fünften Folge geht es um die dialogische und partnerschaftliche Begleitung des Projekts durch zwei Wissenschaftler*innen: Lara Saadi und Kefa Hamidi.

Wie geht es den Kooperationspartner*innen zum Ende des Projekts? Wie bewerten sie die Zusammenarbeit? Wie geht es weiter, um postmigrantischen Perspektiven im Globalen Lernen zu stärken?

Beiträge zu einer solidarischen und nachhaltigen Lebensweise

Auszeit

Auszeit